AG平台真人 真人AG 平台官网AG平台真人 真人AG 平台官网AG平台真人 真人AG 平台官网AG真人 AG平台AG真人 AG平台AG真人 AG平台■没有大门,没有围墙,圆桌圆凳、人声鼎沸的大排档,超级文和友还原了一道上世纪八九十年代广州标志性的街景。

每天只用一个多小时甚至半个小时就放号过千,门店外小广场水泄不通的等位客、围观者、拍照者,这是新快报记者过去两周在广州超级文和友的取号与所见。

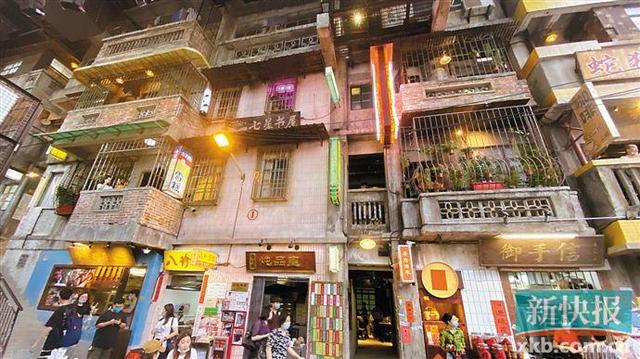

一边是现代玻璃幕墙的摩天楼,一边是上世纪八九十年代布满旧式空调机、铁锈防盗网、晾着旧衫、挂着旧店招的三层“居民楼”,太古汇与超级文和友在广州最时尚繁华的天河路与天河东交界处拼贴出新与旧、高级与草根强烈冲突的都市奇观,其内部也是上世纪80、90年代广州传统街区、单位宿舍与城中村的拼贴体。

阿婆牛杂、八珍煎饺、恩宁刘福记云呑面、陈添记、姊妹美容美发、得闲文身……最传统本土的广州小吃开进了最奢华现代的CBD,路边小店与国际一线品牌比肩,超级文和友在炎夏掀起了超级热浪,从00后到50后都裹挟其中。社交媒体上冰火两重天的狂喷与点赞,反为这股热浪推波助澜:

“好好好!既吃饭,又拍照,还回忆,还能趁机忆苦思甜教育后代。”(红崖帆)

“非常想打城管电话举报影响市容,真的有点恶心(住在旁边,经常路过)。”(老汪)

“不是怀旧的问题,是搞笑,明明在真大排档就有这样的环境,还要上亿元人造一块假的出来。”(COCOKO)

“我个人不太认同仿造的古建筑或旧建筑,因为是假古董。只有表面的图像回忆,而不是实实在在在这里生活过的回忆。”(Bo)

“本质还是在消费主义语境下对大众追求新奇的趋向作出的呼应。”(月月火水木金金)

这只是一家餐厅吗?它为什么那么红?它有什么吸聚人流的魔力?它是否会昙花一现?这个在长沙卖小龙虾起家、有“美食界的迪士尼”、“回忆之城”、“市井文化展示平台”、“一个80年代的老城社区”之誉的超级网红,将广州作为其全国乃至全球扩张的第一站,引爆了在原产地从未有过的争议,可能为这个城市带来什么反思与启示?

充满梦想,激情又踏实的上世纪80年代,是多少人心中的回忆?多少人事业与家庭起跑的年代?多少人才和经典诞生?!如今也许看到了那斑驳的马赛克外墙,才想起,我们曾经走过了80年代。(网友里蒙)

感觉这里更像是记忆博物馆,老广集体回忆,那些喷“颜”的人多想想深层的意义吧。(网友Brian)

完全复制上世纪80年代前后建筑风貌与生活场景,超级文和友不像一个餐厅,更像一个怀旧“主题公园”,令不少走过那个年代的人在这里旧梦重温。

没有大门,没有围墙,扑面而来的数十围圆桌圆凳、人声鼎沸的大排档,开放式的超级文和友以一道上世纪八九十年代广州标志性的街景拉开怀旧电影的序幕——

在西关长大的80后规划师杨先生,从小就在老城里走街串巷,穿行在文和友的“电影布景”中,作为主色调的马赛克、水刷石,仿佛筑起了一条上世纪八九十年代的时光隧道,带他穿越回童年——

最亲切是看到爬满花花草草的阳台,“上世纪80年代广州街巷最有特色的是绿化,人们会搭一个铁架,种上绿化,让它们爬满架子。”

同庆坊的牌楼今天仍能在广州老城随处可见,“广州旧城有大量这种铺瓷砖的巷门,是上世纪80年代时统一做的,每一个巷口都有,渐变色瓷砖是上世纪80年代的材料。”

还有水磨石的楼梯扶手、大排档的卷闸、上世纪80年代许多广州人家里挂的镜画,墙上贴纸7位数的电话号码、城中村的灯箱、上世纪90年代初的第一代防盗网……

他还特别留意到门口等位用的竹椅,“上世纪80年代公公婆婆们就坐着这种竹椅洗衣服,但当时的要小一点。”

来广州20多年的70后新移民刘晖是超级文和友的拥趸,作为研究历史建筑保护的规划师,常年在广州老城里扫街,在他的职业眼光看来,超级文和友的每一个角落都有时代的印记,或带着广州的标签:

面向天河东一边的街屋:盲公丸这栋楼的原型应该是老城里的一栋街屋,又拼贴了很多不同年代的建筑元素,有上世纪30年代的阳台栏杆,因为上世纪80年代时广州的绝大部分民居仍是民国楼;有上世纪60年代的水泥花格;也有上世纪七八十年代贴的枣红色面砖;右边的开间一半是居民出入的铁闸门,一半是店面,寸土寸金的老广州很多这样的店面;天台加建的铁皮屋也很广东啊;

文和友内部,上世纪80年代的橘黄色面砖,90年代的金属扣板;香港阿一猪扒酸辣米线店外的黄色马赛克很有香港味道,内地更常见的是白色间隔绿色的马赛克;

住越秀区应元路的60后广州人黄姨是被在天河上班的女儿带来尝鲜的,她们在三楼吃完饭,就从三楼往下逛,一边走,一边拍,一边回忆,“啊,这些是旧的东西,以前的东西。这个楼梯是用马赛克,应该是上世纪80年代,以前我家地上也是那种马赛克。”

她喜上眉梢地说:“这间店怀旧,创意挺好,挺有特色,很有意思。不止环境,一块牌子、一辆单车、趟栊、门帘都很用心。我们打算把整一间店逛一圈。这里面都是以前在西关或者其他很多地方见过的东西,这些东西应该会越来越少,像我女儿这些90后会见得比较少。有机会肯定会来,因为这里有很多东西吃,都还没吃个遍哈,不过很多人排队。”

另一位住老城区的黄姨则是看到儿子推荐转发的抖音来的,同来的还有一个60后和一个80后的女伴。她们雀跃地在二楼最多人打卡的“天井”上方的“走廊”左拍右拍,她说:

“来这里主要是怀旧,回忆一下老广州的印象。以后带小孩子来,就让他们感受一下,父辈们虽然在这样艰苦的环境下生活,但还是可以成长得那么好,激励他们为了美好生活要更加努力奋斗。以后还会来,也会介绍其他朋友或者带我妈(40后)来。”

怀旧不仅仅是60、70、80后的节目,一些90后也在此邂逅了自己的童年时光——

“超级文和友除了我爱吃的小龙虾,还集中了广州的风味和怀旧场景,‘同庆坊’的名字好像在广州见过,横街窄巷是小时候会看到的场景,所以当然会过来看看,全部都是回忆啊!”在荔湾区长大的90后王小姐拉着闺蜜专门来捧文和友的场,两人都化了很精致的妆,不停地在各个角落拍拍拍。她说:“如果不是排队排那么久,我会再来。”

在老城区长大、工作后又游走于西关的90后前媒体人赵小姐也有同感,她说:“在这里,我们可以到每一个摊位里消费,逛累了,可以坐下休息,感觉像进入了一个社区,好像真的把我带回了那个年代。”她的双眸在昏暗的灯光下闪着光。

穗湘风味、有空调的广州城中村,将规整的现代空间重新造旧,以此怀缅广州百态发展的大时代,尤其定位在:不愿生活在前浪时代的后浪们,却又喜欢瞬间穿越前浪的时代。(网友劳毅波)

与超级文和友陈旧灰暗的怀旧场景相对照,满场飞打卡拍照的多是时尚靓丽的小姐姐小哥哥,他们闪亮的瞳仁里流淌的不是怀旧的温馨,而是新鲜与好奇。

在最热的打卡拍照点——二楼面向“天井”的“走廊”上,00后的广州人王小姐正在小男友的镜头前投入地摆POSE,她说:“我住天河区,这里的场景、建筑都跟我平时看到的不一样,很多时候我们看到的只是大城市的繁华地带,例如珠江新城,很少走街串巷到有人情味的地方。文和友有自己的特色,我会来第二次,想多带些朋友过来逛一逛、聚一聚,主要还是当做社交场所。”

王小姐00后的小男友则说:“在社交平台上看到别人发的照片觉得超级文和友特别好看,所以就过来拍照。我住在越秀区,能看到比较多类似这里的老房子,但灯光没这么漂亮。”他指着“天井”上空的黄色射灯说。

来广州只有几年的90后刘小姐说:“平时住在天河区,工作也比较忙,偶尔会去海珠区,但很少看到类似的场景。它怀旧风的装修吸引我,我来了两次了。但来两次就够了,因为这里的东西不是很好吃,这种地方东西好吃才行,不然拍完照发完朋友圈就算了,没有什么特别的地方能留住我。”

刚来广州出差的90后张小姐好奇地四处打量道:“朋友说这里比较有意思就带我们来。这里将CBD里的一个空间改成很有老广州的感觉,很有意思。”

前媒体人赵小姐的不少朋友都来过文和友,她说:“朋友说这里不止细节和建筑还原得好,进来后还可获得沉浸式体验。”

她形容道:“文和友像是一场快闪秀,一场大型的舞台剧,来的人就是观众,这里带给人一次性的、快餐式的体验。”

■作为主色调的马赛克、水刷石,在文和友筑起了一条上世纪八九十年代的时光隧道。

“广州这样的建筑还有很多,压根不需要在太古汇那边进行复刻。真是无语。”(丙丙王)

“难道在广州文明路、北京路这些现实版的老街吃着不香吗?还非要到这里排队怀旧。”(徐先生)

超级文和友也引来不少人的质疑与鄙薄,甚至在文和友里,会听到人说:“你不如去我家拍,我家阳台也是这样子!”

长沙超级文和友的诞生地,正是创始人文宾生长与创业的老街区,“几乎所有的记忆都在这里被拆除又重新建立”,超级文和友“复活”了长沙消逝的老街,尽管只是一个幻影,却为长沙人保存了一份集体记忆,营建了一个“回忆之城”,可是,作为第一批国家历史文化名城的广州,仍然有数不尽原汁原味、烟火气遍地的老街老巷和城中村,人们为何不去寻访、体验一个真实、地道的老广州?

90后的前媒体人赵小姐认为:“对于游客来说,相比建筑风格,它的年代感、历史感会更重要,永庆坊、北京路为了市容,要修得干干净净、整整齐齐、新一点,但其实如果要真的带来很强烈的视觉和心灵冲击,还是超级文和友这种有岁月感的场景。”

60后的黄姨也有同感:“恩宁路、上下九一带的街边店铺都改造过,已经和这里的感觉不像了,以前带女儿去看过老广州的东西。但现在的老广州和我小时候见过的相比,已经有点不一样了。毕竟过了几十年,被改新了,没有了历史沉淀感。”

网友汪海静对正在改造的北京路的评价更是耐人寻味:“看看太古汇旁边超级文和友的设计,别人拼命要做成北京路老照片的样子,而北京路自己呢?”

据广州超级文和友设计团队岩设计的总设计师杨岩介绍,他们去了上下九和北京路历史文化街区走街串巷考察、收集建筑符号与材料,“那里的质感很漂亮,文和友里的场景基本上都有出处和原图素材。”

但是,在北京路改造中,近百年历史的民国建筑立面被粉刷一新,华南理工大学教授陆琦指出:“刷白后太新了,没有历史痕迹,我们评审时提出最怕做成假古董,像上下九,把历史沧桑感搞掉了。最怕出现这种状况。”(详见《新快报》2020年6月23日报道)

事实上,不止北京路、上下九,广州众多历史街区改造最后都沦为粉刷一新的“穿衣戴帽”,沧桑老楼“焕然一新”、“返老还童”,在学界公认是错误的,在民间也广受诟病。

市名城委委员汤国华教授一直批评历史街区改造因“穿衣戴帽”而破坏了历史信息,失去了真实性,改变了历史风貌。

华南理工大学副教授刘晖说:“如果要我选择去看文和友这种逼真的假古董,还是去某步行街那种做假了的真古迹,我宁可去文和友,至少心里不添堵啊。”

网友叶小ming也有同感:“现在我们的骑楼和西关大屋被‘修复’得面目全非,这种‘复古’装修真的已经难得。”

据杨岩介绍:“文和友的设计建模后,找了专业做电影、舞台的团队做场景,在质感上花了比较多时间。”

文保人士辛小姐认为:“超级文和友与北京路、恩宁路等历史街区改造穿衣戴帽对比,一边是拼命整新,一边是刻意做旧,这是文和友带给广州的思考与启示。”

“中国人认为新才是昌明强盛,这种完形美学以及追求国际大都市的现代感,正是穿衣戴帽、焕然一新的心理基础。从人们对超级文和友的热捧看到,如果人们接受自然老去(古色)的价值,就不会为它涂脂抹粉整容。”

超级文和友的怀旧潮,唤起了市民保护广州老城的意识,使市民重新认识老城的价值:

网友Chou说:“与其在CBD里面怀旧,不如好好保护老城区里面原有的特色旧建筑,修旧如旧,而不是将原有的拆掉或者修旧如新。”

刘晖则提出:“超级文和友的积极意义在于,上世纪80年代甚至90年代的日常生活场景,集体记忆,也已经需要保护,也值得缅怀了。”

文和友里面的广州小吃多来自老城区,人们为何不到这些小吃的发源地北京路、文明路、上下九一边觅食,一边体验地道老广州风情呢?如何让人们、尤其是后浪们回到老城?原本可以很有魅力的“老城市”如何焕发“新活力”?超级文和友有哪些借得借鉴之处?

60后的黄姨说:“恩宁路街边的铺面、餐饮店已经不是这种效果了,反而没能让我更有回忆,因为这里是集大成的,文字、凳子、桌子、横匾、单车等点点滴滴都浓缩进来了。对于外地人或刚来广州的人,来这种网红的地方挺有意思和吸引力,可以一次看完。”

90后的高小姐在广州工作多年,她说:“这些场景广州其他地方大把啊,西关那么多。但这里集中,吃的东西都集中在一起,不用到处找。我不喜欢到处找,人都是想要多点选择,可以吃点这个,吃点那个。”

刘晖则认为:“这是集仿,把城市记忆集中到一起,浓缩在几千平米之内,就像锦绣中华缩微景区,符号化。”

60后的广州人劳毅波担心:“超级文和友的出现可能成为北京路步行街的终结者,无论如何,它是给不愿到老城区又希望瞬间市井的新广州人有个打卡装逼的就餐之域。对于现居的老广州人来说,有些难言之痛。但是想做后浪生意的前浪们,那就别错过观察和思考的机会。”

网友Chuck_Leung则建议:“应该去北京路那边搞……盘活骑楼和北京路商圈。”不少网友都直言,应在老城区去做。网友Ellie Li说:“感觉营销大于实际价值了。直接复兴老城区不好么?”

以超级文和友的基因,如果要做广州在地文化的展示平台,是否可以选择在广州的历史街区、真实的历史建筑里面孵化?历史街区无疑是保留老城文化记忆与市井生活的最佳载体,也不必担上作假的骂名。

另一方面,历史街区活化后的空间运营,以及选择什么样的业态,一直是痛点,超级文和友提供了一个范本:它把广州家喻户晓的小吃集大成,这些地方性的产业正是地域性的体现,也满足了现代人一站式体验的需求。

自称是半个广州人的70后刘先生来广州已近二十载,他认为:“要让人们真的回到老城区,最吸引人的一定是味道。广州人都是吃味道,这边一次性可以吃到很多好吃的,像美食一条街。如果在西关、老越秀有一条街集中了很多小吃,也会有很多人啊。如果老城区有像太古汇这种好的购物中心,有地道的小吃,交通也比较方便,一定能吸引本地人和外地人过去消费,一定会让很多人回到老城区。只要能吃到好吃的东西,我很乐意去老城。”

超级文和友为何能把四散在广州的25家本地传统小吃集结过来?其合作模式也独辟蹊径。据了解,在太古汇大食代,一个12平方米的店铺,一个月租金加水电费就高达5万元。就是在这样寸土尺金的黄金商业旺地,文和友引入老字号,不收入场费与租金,还包装修与设备,按实际营业收入分成。在广州最贵的地头,这些小吃大部分都是10块20块的平价美味。

恩宁刘福记云吞面是进驻文和友的老字号,刘老板的父亲上世纪40年代在西关恩宁路家门口开店,60年代又领了个体牌照在马路面摆摊,改革开放后继续在家门口摆大排档,直至上世纪90年代,老街坊各散东西,老店关门。六七年前,从7岁就跟着爸爸做云吞面的刘老板子承父业,转战东华东路另起炉灶。虽然也有人请他去天河北、珠江新城CBD开分店,刘老板总是说:“我无意扩张,只想实实在在做好一间店,开分店要保证出品,要有培训好的人,我不想搞坏这块牌子。”

可是,文和友的人上门来请他,他被对方的诚意打动了,他说:“他们告诉我说要在天河打造西关老字号风情主题,他们这群年轻人敬业、奋发,感动了我,我也有了可以担纲、保证质量的人,好啦,开就开!希望给人做多点好吃的啦。”

刘老板还对文和友的合作模式很赞赏:“做生意不容易啊,不用收租金,各方面他们,压力就减轻啦,是不是啊?这对老字号是帮进。而且他们让更多市民吃到好东西,还有摆大排档的理念好,老一代人都有怀旧思想,这里会勾起他们的回忆,而90后00后比较少见这种风格。”

一位曾在广州某美食地标任职的管理者认为:“文和友的成功因素之一正是将许多广州地方的传统小吃引进来,对这些品牌及地方文化的传承是一种帮助,这些小吃在铺租这么贵的地方,基本上是做不起的,此前天河没有一家有名的地方特色小吃店,文和友对扶持地方特色小吃是很大的帮助。换成是别的商业地产公司,可能就会追求租金最大化。”

“如果永庆坊的理念是好的,也能满足我的要求,那我没问题。回到老家、真真正正在属于我的地头开店,是一种年代的追忆。”

■一边是现代玻璃幕墙的摩天楼,一边是上世纪八九十年代“居民楼”,太古汇与超级文和友拼贴出新与旧、高级与草根强烈冲突的都市奇观。

“绝对无法接受!好好的CBD路段建设这样的陈旧建筑,风格不一,设计师傻了。”(Elaine Tse)

“实在忍不住要吐槽,太丑了,严重影响了太古汇地区的整体形象,可以开到北京路或者上下九,在主干道弄,我开车路过看到都觉得好吓人”(大大)

“一边花钱改造城中村,一边现代化城市要复古破旧,这是倒退还是进化,自己品吧。不看好。”(Smile~)

“拆了城中村建设高楼大厦,然后在高楼大厦里弄个城中村出来,就显得高大上,成了网红景点?”(陈)

“身处CBD地段,如此大胆的外立面、在广州比较少见,很好奇。”(赵小姐)

“一个新的思考方向,我觉得在CBD出现一个这样‘反主流’的店铺真的太出色,无论在设计还是一些细枝末节的部分,远比现在给北京路弄的那些不伦不类的高不知到哪里去。”(Scott Fung)

“还原番八九十年代嘅建筑风格而已,同脏乱差嘅城中村feel是两回事吧。就只准身光颈靓嘅富婆配得起太古汇,就唔可以允许着住短裤拖鞋在太古汇嘅文和友吃个小吃?情怀哩家嘅的确各花入各眼了。”(海星星)

各种公号文章留言区铺天盖地的狂喷与朋友圈群中的嘴仗,都集中在超级文和友与太古汇的拼贴奇观,彼之砒霜,吾之蜜糖,在一些人眼中无法接受的“猎奇”与“丑陋”,恰恰是吸引另一些人来围观与探奇的“创意”与“大胆”,也引发了人们对城市更新改造模式、机制及保持城市空间多样性的思考。

家住上下九的广州人叶小姐是陪外地的朋友来打卡的,她说:“广州很多地方都可以看到超级文和友里面的场景,例如上下九,对于我来说很熟悉,不觉得特别新鲜,但面向天河东路的外立面很特别。虽然在广州其他地方也能看到类似的老房子,但这里比较特别,它穿插在高大上的建筑里,和附近的建筑形成对比。”

加上喜欢集中在一起的传统小吃与怀旧主题,叶小姐说过两天还会陪另一些朋友来打卡,以后可能会陪家里人或者其他朋友来。

网友紫檀park则表示:“非常好,风格类似香港的九龙寨。雅俗共赏、阳春白雪。我就喜欢穿着拖鞋短裤在CBD里吃臭豆腐的feel。设计风格匠心独运,标价接地气,简直可以拿今年度的奥斯卡天河片区最佳创意奖。”

在广州读大学后留下工作的90后余先生从事传媒和互联网工作,对文化现象比较关注,他说:“我是带着探究和体验的目的来,我看到的是逆城市化的心理。通常城市化的思路是将旧的翻新,而如今是在最新的商务区里‘做旧’,这对于大部分人来说,是一种很新奇的思路。”

“通过现代高端商务区与传统街区的冲突,吸引用户,大部分人来都是为了拍照打卡,吃反而是其次,虽然味道还不错。”

除了冲突,不少人也看到这种高端商务区与“传统社区”结合产生的景观多样性与功能混合的优势:

70后的严先生说:“我喜欢这里怀旧的环境,像我们年纪大了,就喜欢怀旧。老城区跟这边比,吃绝对不会差,只是没有这边方便。老城区停车不方便,交通不方便,我喜欢这边的环境,天河商圈、太古汇都在这,购物很方便,交通也方便。这里什么风格都有,又能饱口福,又能怀旧。”

余先生分析超级文和友与太古汇的结合“满足了现代人的生活喜好,又兼容了人们怀旧、复古的心理。大家为什么不去隔壁的石牌村?就是干净的问题,脏乱差,年轻人不会想去,拍照打卡肯定是要来CBD太古汇这种地方。喜欢去老城区寻觅的可能是偏文艺的青年,大部分年轻人都喜欢享受,有空调、有时尚元素、同时能社交。超级文和友环境干净,用户体验感好,还原度和完整度高,兼顾了购物、休闲、社交等多种功能。同时它还有集聚效应,大家看到身边的人来了也会想来。”

超级文和友的网红现象吸引了不少专业人士前来观察与研究。80末的宁宇移居广州已有十年,从事文化策划与公共艺术设计,看到这个朋友圈的网红,就“专程过来看看它红的内在逻辑是什么”。

他在文和友里里外外看了个遍,得出的结论是:“这种店一定要开在现代商业区,新旧对比产生的新奇,还有周围的商业业态。例如我在太古汇的LV店里买完一个包,就可以走来隔壁这里体验。如果我在老城区里吃一碗粉后,想去LV买包,还得跑过来太古汇。”

但他同时强调:“对我们来说,这个地方没什么吸引力。都知道这是一个布景,我们需要的是老城那种真正有文化内涵的地方。”

同样,对于这种在现代商业区做旧做布景的商业行为,有建筑师警诫道:“超级文和友竟然连房子都做旧。一面拆旧房一面做旧,结果会导致不再有真假、不再需要价值观,全能生造。消费超级文和友这种旧‘历史’比消费真历史更加奇观,让人更有快感,如果成风气反会带来巨大的副作用和坏的影响,人们更会随心所欲地假造‘历史(布景)’,可以更加肆意地破坏真实但岌岌可危的真实历史。”

持这种观点的网友并非少数,网友Dan.Feng批评:“这种复古是没有什么意义的,只是搬了城中村的外貌过来,但赋予它人文文化的灵魂没有搬得到。充其量说只是一家有着这样外表的餐厅罢了。只不过是为了IP建造而生搬硬套,造了网红打卡点,并没有打造文化。”

更有网友提议“如果是真心想要展现七八十年代、城中村、老广州的味道,应该去真实的城中村,改造一栋,活化利用。文化不是一句口号、几个标志,烟火气不是用物质堆砌的虚情假意。”

一位地产界大佬则从积极的方面来看文和友,他说:“不要急着批评文和友,文和友作为一个概念提醒我们,老城可以很有魅力,城中村也没必要全部拆掉,完全可以利用,而且利用起来非常有情调。尤其是代表上世纪八九十年代的风貌,代表改革开放的的精神,是值得回忆的,我希望文和友能为广州人带来思考。”

在快速城市化进程中,在如火如荼的城市更新下,如何保留真实的“文和友”,既保留真实的活态的历史遗存,又能与现代生活相融合,有建筑师从这种新旧并置中受到启发,对城市更新提出了新的思路,广州多重建筑工作室主持建筑师靳远认为:

“对于城市而言,文和友有可能是件好事情。在新城高价值地段,原汁原味地保存下老房子,对于城市的管理能力要求太高了。像冼村的钉子户如果最后能和珠江新城并置,应该是很有意思的一种城市模式,但是估计很难了。

超级文和友把玻璃幕墙改成假的老房子,从照片看还原度和质感还是不错的,也算是完成了‘新旧并置’。如果这种‘并置’可以证明老房子的生命力和商业吸引力,这会在商家及市民和管理者心中埋下种子,慢慢等到我们有土壤时做出真正的并置。”

事实上,早在20多年前,在编制珠江新城CBD规划方案时,美国的托马斯规划服务公司希望能保留有800年历史的猎德村小桥流水的岭南村落格局,让这个构成千年广州历史文脉的文化符号与记忆,与现代化的CBD共存。

令人扼腕的是,猎德村最终以全拆重建变身CBD高楼群,这一段历史成为广州城市更新的教训,也使今天的珠江新城CBD失去了一种多样性的空间特色。

目前,广州已禁止在历史城区大拆大建,但在新城,城中村改造除少数保护村落、保护建筑外,多数都实行全拆重建的全面改造,在超级文和友这种“老房子”与摩天楼的拼贴反差成为网红的今天,“猎德村梦想”能否成真?

曾经主持当年珠江新城规划检讨的袁奇峰教授回忆“当年在规划中有一个设想,把猎德村保留、修缮,作为一个CBD里的水乡,但没有一个完整的商业策划”。

他提出:“如果能统筹保护、开发,在利益平衡的前提下,新与旧的建筑并置,大与小的体量拼贴,创造类似文和友这种产品,肯定是一种奇妙的效果,而且增加城市的丰富性,这是许多规划师的梦想,但是往往缺少商业谋划,而最大的问题则是城中村产权分散,除非全部征收或租过来。”

与袁奇峰整体策划、保护、开发的模式不同,靳远更期望这是一个渐进的有机更新过程,他建议:

“‘并置’本身要求城市建设是一小块一小块的,精致且缓慢地去建设和前进的,最后会形成不同时代的印记,具体怎么做可以参见纽约和东京,或任何有质感的城市。我们现在还是太粗放,一搞一大块,不拘小节。”

80后的靳远还专门到广州超级文和友现场考察,望着门前排队的人潮,他说:“等以后没那么多人了,我带我女朋友来。”