香港现时有近1500幢楼龄超过50年的工厂大厦,占总体80%,老旧工厦是否应该活化?如何活化?这些曾被众人忽视的问题,由于近期工厦事故频发,消防安全问题堪忧,近年来成为社会关注的重点。

工厦作为见证香港历史发展的代表,曾在1950年代为香港制造业做出不可磨灭的贡献,但随着80年代末90年代初制造业不断北移至中国内地,香港制造业从此式微,遗留下来的工厦未能物尽其用,有的空置在城市角落,沦为废弃建筑。

近年来,由于老旧的外型、落后的消防安全标准,工厦发生不少严重事故,如2007年5月荃湾品质工业大厦发生大火,令1名消防员殉职,6人受伤;2016年6月淘大工业村迷你仓大火导致2名消防员殉职及12名消防员受伤;2022年,葵涌金德工业大厦发生升降机缆索断裂事故;2023年4月,葵涌工厦外墙石屎脱落击中途人等。这一系列事件都说明,在发展经济的同时,香港老旧工厦活化再生亟需特区政府高度重视。

自特区政府于2010年4月首次提出工厦活化概念以来,本地涌现不少成功案例,包括2008年启动的赛马会创意艺术中心(JCCAC)、2018年启动的南丰纱厂。

香港大学建筑学系教授祈宜臻曾在《活现筑迹:工厦·活化·新生》一书中详细介绍香港首例活化成功的工厦——赛马会创意艺术中心(JCCAC)的故事:

位于石硖尾的JCCAC,原本属于寮屋区,有成千上万新移民居住。1953年圣诞夜的一场大火将这里烧为灰烬,45公顷的寮屋一夜之间荡然无存,5万居民居无定所。为了安置这部分居民,港英政府翌年开始兴建第一个公共房屋项目——29座八层楼的H型徙置大厦,也就是后来的“公屋”雏形。

随着香港工业生产活动的北移,石硖尾工厂大厦在2001年完全空置并计划拆除。但恰逢特区政府计划提振本地创意工业,宣布将该处改造成艺术村,石硖尾工厂大厦方得以留存至今。JCCAC作为首个由学术界领导的工厦活化项目,不仅保持对社会和社区的联结,也改变了其经济功能,其独特性和成功方式为未来工厦活化项目提供蓝本。

另外,作为香港纺织业龙头大哥的南丰纱厂,在全盛时期拥有六个厂房,一直坚持到2008年方至停运,是全港倒数第二间结业的纱厂,曾一度面临工人离去、厂房空置问题。2013年,南丰集团创办人陈廷骅博士的外孙女张添琳女士(现任南丰发展有限公司董事总经理)提出将纱厂活化成地标式保育项目,令其成为继JCCAC后又一工厦活化成功案例。

“Build for last.”这是记者探访南丰纱厂后最直观的感受,更是南丰纱厂市场总监梁婉玲女士在简述南丰纱厂历史时,令记者印象深刻的一句话。

“活化不单止让旧建筑变靓,而是令其有生气,”梁婉玲女士说道,“想让游客在纱厂感受到与香港其他地方完全不一样的氛围。”除了活化成为艺术中心之外,如今的南丰纱厂更致力推广手工餐饮及体验式购物,如拥有60年代磨豆机的咖啡品牌KOKO Coffee Rosters、及本地开发的 Garment to Garment (G2G)服装循环回收再造系统,将纱厂纺织业精髓延续至今。南丰纱厂近年更积极与国外艺术家合作,如2022年与英国著名充气雕塑艺术团队Designs in Air合作的“惊异海洋鬼怪的想象”,大大增加了纱厂与社区之间的联结,用艺术可持续性地影响市民。

除了JCCAC、南丰纱厂之外,位于葵涌的活@KCC、位于中环的PMQ以及位于九龙的雷生春皆为活化成功案例。

祈宜臻教授指出,工厦最初的设计是基于工业用途,而非美观,为了承载重型机械设备,工厦需要牢固的地基和空旷的内部空间。虽无观赏性,但在日后的活化过程中,却提供给设计师非常多的改造空间。

以JCCAC为例,石硖尾工厂大楼是典型的大型工业大厦,每层的布局十分标准,可令其适应各种制造业需求;大厦一楼有大面积装卸区,而整幢建筑围绕一个中庭,这些特点都有利石硖尾工厂大厦的活化再利用。此外,为了将前身为工厦的JCCAC改造成艺术中心,JCCAC管理团队在新旧平衡的基础上保留工厦原本的建筑特色、标志和机器模型,在大堂向公众展示;并在中央庭院的正下方新建地下室——将中央庭院地底的泥土挖走,同时将庭院升高一层,并以鸡蛋盒装结构承担楼宇的重量——为黑盒剧场提供场地;建筑团队将原有工厦每层的隔间打通,以增加空间使用率,加强艺术家与访客的互动;并在原本的中央庭院上方建造天窗,以解决承办活动遭遇不良天气的影响。

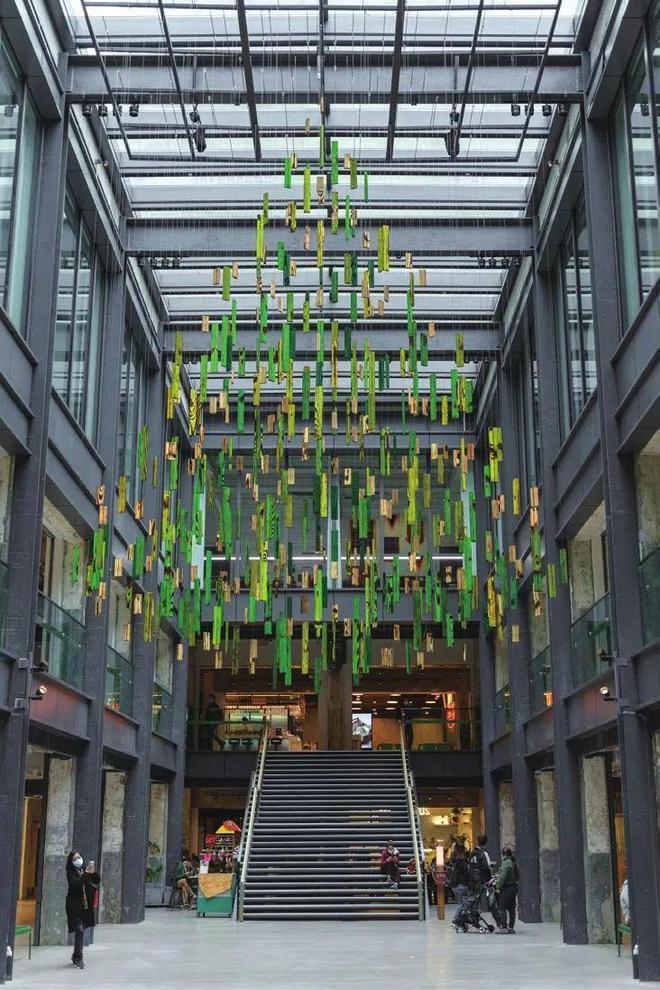

对于南丰纱厂而言,由于香港气候潮湿,空气中的水份会影响棉花的湿度,进而影响纱线品质。为了保持干爽度,旧纱厂原本的设计只有细小的窗口,更是香港较早期配置冷气机的工厂。如今,设计团队在保留原先建筑设计基础上,挑通中庭,让自然光透入,并用纯人手在全厂共260多条支柱打孔、灌浆、AG真人 AG平台加固;纱厂原本的木质大门拆卸后改造成纱厂内的长椅;过往用于灭火的沙桶摆放在新纱厂扶手电梯旁,用以装饰并展示历史印记;在活化后的纱厂天台设有纱厂耕地为这个文化地标添上绿色与生气……由室外的白田坝里走入纱厂室内,映入眼帘即为翻新后的纱厂坊长楼梯。纱厂中庭原本为厂房,活化后上下左右皆被打通,旧天花被玻璃天窗取代,透过玻璃天窗,游客可感受到室外阳光洒落在对称楼梯的暖意,难以想象此处原本是关灯便伸手不见五指的旧工厂。AG真人 AG平台AG真人 AG平台AG平台真人 真人AG 平台官网AG平台真人 真人AG 平台官网AG平台真人 真人AG 平台官网